Inhaltsverzeichnis

-

Definition

-

Beispiele, Einteilung, Arten

-

Nach Blattarten

-

Nach Früchten

-

Nach Wuchshöhe

-

Nach Zierwert und Giftigkeit

-

Nach Wurzeltiefe

-

Nach Wurzelarten/Wurzeltypen

-

Nach Lichtbedarf

-

Immergrüne/Wintergrüne/Sommergrüne

-

Wuchsgeschwindigkeit

-

Schnellwachsend

-

Langsam wachsend

-

Holz als Baustoff und Werkstoff

-

Hartholz, Weichholz, Darrdichte

-

Brennholz, Kaminholz, Holzpellets

-

Nutzung als chemischer Rohstoff

-

Allergie durch Baumpollen

-

Verwendung als Lebensmittel und Medizin

-

Nutzen in Gartengestaltung und Gartenkunst (Bonsai)

-

Blüten-Samen - Bedecktsamer und Nacktsamer

-

Insekten-Bestäubung (Tierbestäubung)

-

Wind-Bestäubung

-

Merkmale von Stamm und Rinde

-

Blätter und Photosynthese

-

Baumbestand weltweit

-

Baumrekorde

-

Die ältesten Bäume der Welt

-

Älteste Bäume in D, AT, CH

-

Größte und höchste Bäume der Welt

-

Die höchsten Bäume in D, AT und CH

-

Am schnellsten wachsender Baum

-

Baum mit den größten Blättern

-

Häufigste Bäume in D, AT und CH

-

Gründe für Blattabwurf

-

Unterschiede des Blattabfalls im Herbst

-

Blattaustrieb im Frühjahr – ringporig versus zerstreutporig

-

Baumsymbole und Kulturgeschichte

-

Ehemalige Gerichtsbäume

-

Individuelle Baumsymbolik

-

Warum fressen Tiere Baumrinde? Totholz im Wald

-

Unterschied zu Sträuchern

-

Bedeutung für Wälder, Ökosystem, Luft, Klima, Erosion, Grundwasser, Artenvielfalt

-

Pionierbaum (Pionierbaumarten)

-

Exkurs: Wurzelradius / Wurzeldurchmesser

Definition

Was sind Bäume? In diesem Lexikon wird ein Baum als eine mehrjährige Samenpflanze definiert, die eine dominierende, vollständig verholzende Spross-Achse beziehungsweise einen Stamm besitzt.

Bäume (englisch: trees) sind die größten Pflanzen und Lebewesen auf der Welt und können mehrere tausend Jahre alt werden.

Zudem zeichnen sich Bäume durch ein sekundäres Dickenwachstum aus, das parallel zu ihrem Längenwachstum verläuft. Dieses Wachstum sorgt für eine Durchmesserzunahme von Spross bzw. Stamm und trägt zur statischen Stabilität des Baumes während seines Wachstums bei.

Der Aufbau von Bäumen ist durch einen aus der Wurzel nach oben wachsenden astfreien Stamm gekennzeichnet, der sich nach oben hin verjüngt. Am Baumstamm befinden sich stärkere Äste und dünnere Zweige mit Nadeln oder je nach Jahreszeit Blättern (Laubblättern) und Früchten.

Die Baumwurzel befestigt den Baum in der Erde, entzieht dieser Wasser und Nährstoffe und speichert einen Teil der Nährstoffe als Vorratsstoffe. Zwischen dem ersten (begrünten) Ast und der Baumspitze (auch Baumwipfel genannt) befindet sich die Baumkrone.

Die Form der Baumkrone ist ein wichtiges Merkmal zur Bestimmung von Bäumen; vorausgesetzt, die Bäume haben an ihrem Standort ausreichend Platz und Licht, um eine volle Krone zu entwickeln.

In einem Wald mit sehr eng zusammenstehenden Bäumen sind diese Merkmale oft nicht gegeben, weshalb die Baumkronen dort meist kürzer und schmäler sind.

Die Baumzweige verlängern sich jedes Jahr durch Austreiben von Endknospen, die anschließend verholzen und kontinuierlich an Dicke und Umfang zunehmen. Die in jüngster Zeit gewachsenen Baumzweige werden auch als Triebe bezeichnet.

Bild: Nadel-Blätter-Wald mit verschiedenen Baumarten im Spätsommer in Thüringen *

Bild: Nadel-Blätter-Wald mit verschiedenen Baumarten im Spätsommer in Thüringen *

Hinweis:

Baumartige Pflanzen wie Palmen und Baumfarne (vgl. Farne) werden in diesem Baumlexikon nicht zu den Baumarten gezählt, weil sie kein echtes Holz ausbilden und kein sekundäres Dickenwachstum mit einem sich nach oben verjüngenden Baumstamm besitzen.

↑ Nach oben ↑

Beispiele, Einteilung, Arten

Welche Bäume gibt es? Welche sind die bekanntesten? Einheimische Bäume lassen sich nach verschiedenen Kriterien unterteilen: Blattarten, Früchte, Zierwert, Giftigkeit, Wuchshöhe, Wurzeltiefe, Wurzeltypen, Lichtbedarf und Wuchsgeschwindigkeit.

Die verschiedenen Möglichkeiten der Unterteilung deutscher, österreichischer und Schweizer Baumarten werden nachfolgend im Baumlexikon vorgestellt.

Nach Blattarten

Was gibt es für Blattarten? Einheimische und exotische Bäume können anhand ihrer Blattform in Laubblätter und Nadeln eingeteilt werden. Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Arten von Laub- und Nadelbäumen zusammen:

-

Laubbaum: Ahorn, Amberbaum, Birke, Blauglockenbaum, Buche, Elsbeere, Eberesche/Vogelbeere, Eiche, Erle, Esche, Gingko, Hainbuche, Linde, Mehlbeere, Pappel/Espe, Platane, Robinie, Rosskastanie, Speierling, Ulme, Weide

-

Nadelbaum: Douglasie, Eibe, Fichte, Föhre/Kiefer, Goldlärche, Hemlocktanne, Lärche, Lebensbaum, Mammutbaum, Scheinzypresse, Sicheltanne, Tanne, Wacholder, Zeder, Zypresse

Bei Laubbäumen ist die Blattfläche, die auch als Blattnerven, Blattspreite und Lamina bezeichnet wird, im Verhältnis zur Blattdicke relativ groß und die Blätter haben eine Netzaderung.

Dagegen sind bei Nadelbäumen „die Blätter” nadelförmig und haben eine Streifenaderung (Paralleladerung). Ferner ist die Blattfläche bei Nadelblättern im Verhältnis zur Blattdicke sehr klein.

Neben der Unterscheidung dieser beiden Blattarten ist die Gestalt der Blätter wie Form, Aufbau, Anordnung oder Blattrand eines der wichtigsten Merkmale, um Baumarten zu bestimmen.

↑ Nach oben ↑

Nach Früchten

Welche Früchte haben Bäume? Einheimische und exotische Bäume können danach unterteilt werden, ob sie für Menschen essbare Obst-Früchte oder Nuss-Früchte tragen.

Dabei werden in erster Linie die folgenden beiden Baumarten unterschieden:

-

Nussbäume: Hasel-Nuss, Kastanie, Marone, Mandel, Schwarznuss, Walnuss

-

Obstbäume: Apfelbaum, Birnbaum, Kirschbaum, Pflaumenbaum, Pfirsichbaum

Diese Unterscheidung der Bäume nach Obst- und Nuss-Früchten ist unscharf und hat ihre Wurzel in der (gärtnerischen) Umgangssprache. Denn streng genommen tragen Nussbäume Schalenobst (Nüsse) und sind somit ebenfalls Obstbäume.

Bild: Halb geöffnete Kastanie im Fruchtbecher (Castanea sativa) *

Bild: Halb geöffnete Kastanie im Fruchtbecher (Castanea sativa) *

↑ Nach oben ↑

Nach Wuchshöhe

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, die maximale Wuchshöhe der Bäume in drei Gruppen zu unterteilen. Denn bei der Verwendung einer differenzierteren Unterteilung würde sehr schnell die Übersicht leiden:

Welcher Baum wird 5 Meter hoch? Welcher Baum wird 10 Meter hoch? Welcher Baum wird 15 Meter hoch usw.? Die folgende Liste unterteilt daher einheimische und exotische Gartenbäume dreifach nach ihrer Wuchshöhe:

Nach ähnlichem Schema wird die Baumgröße bzw. Wuchshöhe von Bäumen im Gartenbau unterteilt:

-

Bäume erster Ordnung: Großbäume (hochwüchsig)

-

Bäume zweiter Ordnung: mittelgroße Bäume

-

Bäume dritter Ordnung: Kleinbäume (kleinwüchsig)

In Bebauungsplänen und Freiflächengestaltungsplänen für Landkreise, Gemeinden oder Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird ebenfalls diese Baum-Ordnung verwendet.

↑ Nach oben ↑

Nach Zierwert und Giftigkeit

Welche Bäume sind giftig? Welche Bäume eignen sich als Zierpflanzen? Exotische und einheimische Baumarten können auch nach ihrem besonderen Zierwert im Garten oder nach ihrer Giftigkeit für Lebewesen eingeteilt werden.

-

Giftbaum: giftige Bäume, deren Blätter, Früchte oder Rinde Pflanzengifte enthalten

-

Zierbaum: Gingko, Hänge-Ulme, Kugel-Ahorn, Magnolie, Säulen-Birke

Dabei bezieht sich der Zierwert von Bäumen (Zierbäumen) auf auffallende Blätter bzw. Nadeln, Blüten, Früchte oder eine besondere Wuchsform und Rinde und nicht auf eine lange Blütezeit.

Denn es gibt kaum Bäume für den Garten oder Vorgarten, die sehr lange blühen und definitionsgemäß → Dauerblüher sind, d.h. während mindestens zwei zusammenhängenden Jahreszeiten dauerhaft blühen.

Bild: Blatt mit Längsstreifen-Zeichnung von einem Gingko (Ginkgo biloba), dem Baum des Jahrtausends *

Bild: Blatt mit Längsstreifen-Zeichnung von einem Gingko (Ginkgo biloba), dem Baum des Jahrtausends *

↑ Nach oben ↑

Nach Wurzeltiefe

Die Wurzeltiefe von Bäumen spielt eine Rolle, wenn im heimischen Garten Bäume gepflanzt werden sollen. In diesem Zusammenhang stellen sich beispielsweise folgende Fragen:

Welche Bäume kann man nah am Haus pflanzen? Welche Bäume wurzeln tief und welche nicht?

Somit ist eine Bestimmung von Baumarten nach ihrer Wurzeltiefe möglich, die allerdings innerhalb einer Gattung unterschiedlich ausfallen kann.

Die folgende Übersicht dient deshalb nur als grobe Orientierungshilfe:

-

Einheimische tiefwurzelnde Bäume (Tiefwurzler)

Eibe, Esskastanie, Eiche, Esche, Kiefer, Lärche, Linde, Speierling, Tanne, Ulme, Wacholder, Walnussbaum

-

Einheimische flachwurzelnde Bäume (Flachwurzler)

Ahorn, Apfelbaum, Birke, Buchs, Espe, Eberesche/Vogelbeere, Fichte, Erle, Hainbuche, Hasel-Baum, Mehlbeere, Pappel, Rosskastanie, Stechpalme, Weide

-

Exotische tiefwurzelnde Bäume (Tiefwurzler)

Amberbaum, Blauglockenbaum (Kiri), Goldlärche, Kirschlorbeer/Lorbeerkirsche, Echter Lorbeer, Mammutbaum, Schwarznussbaum, Zeder

-

Exotische flachwurzelnde Bäume (Flachwurzler)

Douglasie, Gingko, Hemlocktanne, Lebensbäume (Thuja), Tulpen-Magnolie, Platane, Robinie, Scheinzypresse, Sicheltanne, Urweltmammutbaum, Zypresse

Tiefwurzler-Bäume bilden eine dominante Hauptwurzel oder Pfahlwurzel, die meist senkrecht sehr tief in den Boden reicht und es dem Baum ermöglicht, an mehrere Meter tiefes Grundwasser zu gelangen.

Dagegen ist das Merkmal von Flachwurzler-Bäumen ein weit verzweigtes Seitenwurzelsystem mit gleichmäßigen und kleineren Wurzeln, die sich in den oberen Schichten des Erdbodens verteilen.

Dadurch ist der Baum sehr gut für Gegenden mit hohem Grundwasserspiegel oder reichlich verfügbarem Oberflächenwasser durch Regen sowie flachgründige Böden (sog. Rendzina) geeignet.

Ein tiefwurzelnder Baum hat den Vorteil, dass er besser im Boden verwurzelt ist als ein flachwurzelnder Baum und dadurch Windbruch (Windwurf) besser widerstehen kann.

Außerdem beschädigt eine Pfahlwurzel aufgrund ihrer Form und Ausbreitung selbst bei hausnaher Pflanzung in der Regel nicht das Fundament, die Drainage, die Terrasse oder Gartenwege.

Flachwurzelnde Bäume bieten den Vorteil, dass sie leichter umgepflanzt werden können als tiefwurzelnde Bäume mit ihren tief liegenden empfindlichen Wurzelspitzen, die sehr leicht beschädigt werden können.

Wie die Liste zuvor zeigt, sagt dabei die Wuchshöhe von einem Baum nichts darüber aus, wie tief seine Wurzeln reichen. So können zum Beispiel Flachwurzler-Nadelbäume wie die Douglasie, Fichte oder der Urweltmammutbaum eine Wuchshöhe von 40 Metern und mehr erreichen.

Wie weit reichen die Wurzeln eines Baumes bzw. wie tief sind die Wurzeln eines Baumes?

Abhängig vom möglichen Nährstofftransport und der Feuchtigkeit vom Boden kann die Wurzeltiefe bei einem Flachwurzler-Baum bis etwa zwei Meter tief reichen.

Abhängig von der Tiefe des Grundwassers und der Tiefgründigkeit vom Boden kann die Wurzeltiefe bei einem Tiefwurzler-Baum etwa 10 Meter tief reichen.

Welcher Baum hat die tiefsten Wurzeln?

Zu den Baumarten mit den tiefsten Wurzeln zählt der Feigenbaum (Ficus carica), auch Echte Feige, dessen Wurzeln in Wüsten-Gegenden von Südafrika 120 Meter in die Tiefe vorgedrungen sein sollen.10

„Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt.” Khalil Gibran (Libanesisch-amerikanischer Maler, Dichter und Philosoph)

↑ Nach oben ↑

Nach Wurzelarten/Wurzeltypen

Welche Wurzelarten (Wurzeltypen) gibt es bei Bäumen? Eine Bestimmung der Baumarten ist nach den folgenden drei Wurzelarten (Wurzeltypen) möglich:

-

Bäume mit Herzwurzel (Herzwurzler):

Feld-Ahorn, Spitz-Ahorn, Amberbaum, Baumhasel, Birke, Buche, Douglasie, Schwarz-Erle, Gingko, Hainbuche, Kirschbaum, Lärche, Linde (Sommerlinde, Winterlinde), Platane

Bei Herzwurzeln bildet ein Baum mehrere schräg nach unten wachsende kräftige Hauptwurzeln, die sich seitlich verzweigen, wodurch sich ein komplexer halbkugelartiger/herzförmiger Wurzeltyp ergibt.

-

Bäume mit Pfahlwurzel:

Eiche, Kiefer, Tanne, Ulme, Walnuss (ein Herz-Pfahlwurzler)

Bei Pfahlwurzeln bildet ein Baum eine dominante Hauptwurzel, die senkrecht nach unten wächst mit eher schwachen Seitenwurzeln.

-

Bäume mit Senkerwurzelsystem:

Berg-Ahorn, Eberesche/Vogelbeere, Gemeine Esche, Fichte, Zirbel-Kiefer, Robinie

Bei einer Senkerwurzel bildet ein Baum mehrere waagrecht wachsende, zum Teil meterlange Hauptwurzeln, von denen aus jeweils mehrere kräftige Wurzeln, auch Senker genannt, nach unten wachsen.

Hinweise:

Die Einteilung bestimmter Wurzelarten (Wurzeltypen) bei Bäumen hängt auch vom Alter der Bäume ab:

So bilden Eschen in jungen Jahren zunächst eine Pfahlwurzel, die im Alter in die Breite wächst und dann ein Senkerwurzelsystem entwickelt. Oder Feld-Ahorn, Buchen und Lärchen bilden in jungen Jahren zunächst eine Pfahlwurzel, die sich mit zunehmendem Alter zu einer Herzwurzel entwickelt.

Bei der Ausbildung von Wurzelarten (Wurzeltypen) spielen die Bodenbeschaffenheit (Verdichtung, Nässe) und Wuchshindernisse am Standort wie Felsen oder Bebauung (Häuser, Mauern, Straßen) eine Rolle.

Die jeweiligen Standort-Bedingungen können gänzlich andere als die drei genannten Wurzelarten/Wurzeltypen von Bäumen bewirken.

Bild: Sommerlinde (Tilia platyphyllos) mit Blattaustrieb Mitte Juni (Stammumfang 6,49 Meter in Brusthöhe im Jahr 2011) bei der Wallfahrtskirche Maria Limbach (Landkreis Haßberge, )

Bild: Sommerlinde (Tilia platyphyllos) mit Blattaustrieb Mitte Juni (Stammumfang 6,49 Meter in Brusthöhe im Jahr 2011) bei der Wallfahrtskirche Maria Limbach (Landkreis Haßberge, )

Zur Frage, mit welchem Durchmesser bzw. Radius sich Baumwurzeln unterirdisch ausbreiten, gibt es im Baumlexikon am Seitenende einen Exkurs zu → Wurzeldurchmesser und Wurzelradius.

↑ Nach oben ↑

Nach Lichtbedarf

Beim Lichtbedarf von Bäumen dreht es sich um folgende Fragen: Welcher Baum braucht viel Licht? Welche Baumart braucht wenig Licht? Welche Bäume sind Schattenbaumarten?

Nach dem Lichtbedarf der Bäume an ihrem Standort im Garten können Lichtbäume und Schattenbäume unterschieden werden:

-

Lichtbaumarten: Birke, Eiche, Erle, Esche, Espe, Kiefer, Kirsche, Lärche, Nussbaum, Weide

-

Halbschattenbaumarten: Bergahorn, Douglasie, Hainbuche, Spitzahorn, Ulme

-

Schattenbaumarten: Feldahorn, Buche (Rotbuche), Eibe, Fichte, Linde, Tanne

Lichtbaumarten benötigen für ihr Wachstum ca. 10 bis 20 Prozent vom Sonnenlicht, während Schattenbaumarten im Wachstum kein volles Sonnenlicht vertragen und mit 1 bis 10 Prozent des Außenlichts wachsen können.

Lichtbaumarten wachsen in der Jugend bis zu einem Alter von 15 bis 20 Jahren schneller als Schattenbaum-Arten. Bei guter Versorgung mit Nährstoffen und Wasser ist diese Eigenschaft noch ausgeprägter.

↑ Nach oben ↑

Immergrüne/Wintergrüne/Sommergrüne

In der Gartengestaltung werden sommergrüne, wintergrüne oder immergrüne Bäume unterschieden.

Dabei spielen folgende Fragen eine Rolle: Welcher Baum ist immergrün? Welche immergrüne Bäume eignen sich als Sichtschutz? Welche Bäume sind auch im Winter grün?

Nach der Farbe ihre Blätter oder Nadeln im Wechsel der Jahreszeiten können Bäume in sommergrüne, wintergrüne und immergrüne Baumarten unterschieden werden.

Was ist ein immergrüner Baum? Immergrüne Bäume tragen das ganze Jahr über grüne Blätter oder Nadeln. Im Unterschied dazu werfen sommergrüne Baumarten ihre Blätter oder Nadeln am Ende der Vegetationsperiode ab, wenn sie ihr Wachstum innerhalb eines Jahres beendet haben.

Immergrüne Bäume sind überwiegend Nadelbäume (Koniferen), doch es gibt auch wenige immergrüne Laubbäume.

Einheimische, immergrüne Bäume:

-

Gewöhnlicher Buchsbaum (Buxus sempervirens)

-

Echter Lorbeer (Laurus nobilis)

-

Europäische Stechpalme (Ilex aquifolium)

Exotische, immergrüne Bäume:

-

Immergrüne Eiche (Quercus x turneri), auch Turners Eiche

-

Kirschlorbeer/Lorbeerkirsche (Prunus laurocerasus)

-

Steineiche (Quercus ilex)

Ein Sonderfall sind wintergrüne Bäume. Sie sind auch im Winter grün und werfen erst im Frühjahr ihre Blätter ab. Dann treiben sie neu aus wie die Wintergrüne Eiche (Quercus turneri ‘Pseudoturneri’).

Ebenso gibt es wenige sommergrüne Nadelbaumarten wie Goldlärchen (Pseudolarix amabilis), Lärchen (Larix decidua), Urweltmammutbäume (Metasequoia glyptostroboides) oder Sumpfzypressen (Taxodium distichum).

Sommergrüne Nadelbäume färben sich im Herbst goldgelb oder braun-rot, werfen im Winter ihre Nadeln ab, um die Verdunstung zu verringern, und treiben im Frühling wieder neu aus.

↑ Nach oben ↑

Wuchsgeschwindigkeit

Prinzipiell lassen sich Bäume auch nach ihrer Wuchsgeschwindigkeit bestimmen, allerdings sind dabei verschiedene Faktoren zu beachten.

So wird das Wachstum eines Baumes vom jeweiligen Standort beeinflusst, an dem er sich befindet, und der Frage, ob dieser Standort seine Standortansprüche erfüllt.

Von Bedeutung sind Lichtverhältnisse, Regen-Häufigkeit, Bodenverdichtung, Schädlinge, Jahrestemperaturen, Grundwasserspiegel, Konkurrenz-Situation oder verfügbare Nährstoffe.

Ferner ist es schwierig, den am schnellsten wachsenden Baum oder den am langsamsten wachsenden Baum zu bestimmen, da das Ergebnis vom gewählten Messzeitraum abhängt.

So wachsen kleine Bäume meist schneller als große Bäume oder anders gesagt: alle Baumarten wachsen in den ersten Jahren sehr schnell und verringern mit zunehmenden Alter ihre Wuchsgeschwindigkeit.

Die Frage „Wie schnell wachsen Bäume?”, „Welcher Baum wächst 1 m pro Woche?” oder „Welcher Baum wächst am schnellsten pro Jahr?” lässt sich also nicht so einfach beantworten.

↑ Nach oben ↑

Schnellwachsend

Welche Bäume sind schnellwachsend? Egal, ob zur Holzgewinnung oder für den heimischen Garten.

Die folgende Liste zeigt Beispiele für schnellwachsende Bäume. Bei diesen Baumarten beträgt das Längenwachstum mehr als 30 cm pro Jahr, bis die endgültige Höhe erreicht ist.

Schnellwachsende Laubbäume:

-

Einheimisch: Berg-Ahorn, Birke, Buche, Eberesche/Vogelbeere, Eiche, Erle, Esche, Hainbuche, Vogel-Kirsche, Silber-Pappel, Zitterpappel (Espe), Spitzahorn, Silber-Weide

-

Exotisch: Blauglockenbaum (Paulownia), Eucalyptus, Robinie (Akazie)

Schnellwachsende Nadelbäume:

-

Einheimisch: Gemeine Fichte, Österreichische Schwarz-Kiefer, Wald-Kiefer, Europäische Lärche

-

Exotisch: Douglasie, Lebensbaum, Scheinzypressen, Sicheltanne, Kolorado-Tanne, Küsten-Tanne, Urweltmammutbaum, Leyland-Zypresse

Hinweis zur Übersicht:

Bei den Laubbäumen zählen Pappel und Blauglockenbaum (Paulownia) zu den besonders schnellwachsenden Baumarten. Das gilt besonders für die neue Baumsorte → Paulownia 'Nordmax21', die vermutlich sogar der „am schnellsten wachsende Baum der Welt” ist.

Die Birken und Eschen sind in ihren jungen Jahren besonders raschwüchsige Bäume. Bei den Nadelbäumen sind Douglasie, Fichte, Lärche und Sicheltanne besonders schnellwachsende Bäume.

↑ Nach oben ↑

Langsam wachsend

Welche Bäume wachsen langsam? Die folgende Liste zeigt Beispiele für langsam wachsende Bäume. Bei diesen Baumarten beträgt das Längenwachstum weniger als 30 cm pro Jahr, bis die endgültige Höhe erreicht ist.

Langsam wachsende Laubbäume:

-

Einheimisch: Fächerahorn, Baum-Hasel

-

Exotisch: Japanischer Ahorn, Amberbaum, Buchsbaum

Langsam wachsende Nadelbäume:

-

Einheimisch: Gewöhnlich Eibe, Gewöhnlicher Wacholder

-

Exotisch: Goldlärche, Hemlocktanne (Schierlingstanne), Grannen-Kiefer, Nobilis-Tanne, Korea-Tanne, Nordmann-Tanne, Zuckerhutfichte

Hinweis zur Übersicht:

Bei den Nadelbäumen sind die Eibe und der Wacholder besonders langsam wachsende Bäume.

Bild: Kleiner heimischer Laubbaum Ende April vor dem Dorf Hohendilching (Valley) in *

Bild: Kleiner heimischer Laubbaum Ende April vor dem Dorf Hohendilching (Valley) in *

Einen Steckbrief, Bilder und eine Baum-Beschreibung zur Bestimmung der Arten, wie man sie in Baumschulen und Gartencentern kaufen kann, finden sich im Baumlexikon in den Unterkategorien zu den Baumarten.

↑ Nach oben ↑

Holz als Baustoff und Werkstoff

Was ist Holz für ein Baustoff und Werkstoff? In der Geschichte der Menschheit sind Bäume von jeher bedeutende Lieferanten von Holz, das als nachwachsender Baustoff und Werkstoff in der Forstwirtschaft gewonnen wird.

So dient Holz dem Bau von Brücken, Häusern, Eisenbahnschwellen, Schiffen, Waffen, Werkzeugen, Holzobjekten, Anhängern und Wagen oder ist Lieferant von Brennholz und Kaminholz zum Heizen oder Kochen.

Als natürlicher Baustoff findet Baum-Holz Verwendung für Treppen, Fenster, Türen, Terrassen, Zäune, Geländer, Holzbeläge (Bohlen, Dielen), Parkett-Böden und Holzverkleidungen.

Auch in der Möbel-Herstellung ist Holz von großer Bedeutung für Betten, Stühle, Hocker, Bänke, Tische, Regale, Schränke, Holzplatten, Tischplatten, Vitrinen, Nachtkästchen, Sideboards oder Kommoden.

Sei es in Form von Massivholz (Vollholz), Furnierholz, Sperrholz oder Holzwerkstoffen wie Holzspanwerkstoffe, Holzfaserwerkstoffe (Holzfaserplatten) und Holzverbundwerkstoffe.

Ferner findet Holz als Werkstoff zum Bau von Kinderspielzeug und Musikinstrumenten wie Tasteninstrumente (Klavier, Cembalo) und Holzblasinstrumente (Flöte, Klarinette, Oboe) Verwendung.

Zupfinstrumente (Gitarre, Harfe, Mandoline, Zither) und Streichinstrumente (Bratsche/Viola, Kontrabass, Geige/Violine, Violoncello) werden aus verschiedenen Holzarten hergestellt.

So bestehen Geigen aus Bergahorn-/Ahornholz (Boden, Hals, Zargen), aus Ebenholz (Griffbrett) und aus Haselfichten-/Fichtenholz (Decke).

↑ Nach oben ↑

Hartholz, Weichholz, Darrdichte

Welcher Baum hat sehr hartes Holz? Die Holzhärte der Bäume kann man anhand der Darrdichte bestimmen, d.h. der Rohdichte des Holzes bei null Prozent Holzfeuchtigkeit.

Um so höher die Rohdichte bzw. um so enger die Gefäßstruktur ist, um so härter ist das Holz. Ab einer Darrdichte größer als 550 kg pro Kubikmeter spricht man von Hartholz, bei weniger von Weichholz.

Das weichste Holz (Weichholz) bei heimischen Baumarten hat die Zirbelkiefer (Darrdichte 400 kg/m³), gefolgt von Tanne, Pappel, Fichte, Espe, Douglasie, Erle, Kiefer, Kastanie, Linde, Weide und Lärche (Darrdichte 550 kg/m³).

Das härteste Holz (Hartholz) bei heimischen Baumarten hat die Hainbuche (Darrdichte 750 kg/m³), gefolgt von Robinie, Buche, Eiche, Esche, Ulme, Birke, Ahorn, Hasel-Baum und Schwarzkiefer (Darrdichte 560 kg/m³).

Einfach ausgedrückt zählen die meisten Laubbaumarten zum Hartholz (bis auf Erle, Linde, Pappel, Weide) und die meisten Nadelbaumarten zum Weichholz (bis auf Schwarzkiefer und zum Teil die Lärche).

Eine noch höhere Holzhärte mit bis zu 1.200 kg pro Kubikmeter weisen einige Tropenhölzer auf, bei deren Bearbeitung ein erheblicher Kraftaufwand nötig ist:

Die höchste Darrdichte unter allen Holzarten haben das Bongossi-Holz (auch Azobé, Red Ironwood) der Baumart Lophira alata, Swartzia-Bäume (Eisenholz) und Arganholz vom Arganbaum (Argania, Syn.: Syderoxylon).

Ferner das Wüsteneisenholz (Olneya tesota), das Tropenholz Ipe verschiedener Lapacho-Baumarten (Handroanthus, Syn.: Tabebuia), die Eisenhölzer (Metrosideros) und das Holz der Guajak-Bäume (Guaiacum).

Weil die Späne der Guajak-Bäume ein Öl enthalten, das früher auch medizinisch gegen Pocken eingesetzt wurde, wird ihr Holz auch Pockholz genannt.

Bezogen auf die mechanischen und statischen Eigenschaften ist das Holz verschiedener Bambusarten vergleichbar mit dem von Bäumen und bzgl. Elastizität, Leichtigkeit und Zähigkeit sogar überlegen.

Die exakte Holzhärte wird heute nicht mehr mit der Darrdichte ermittelt, sondern nach einem Verfahren des schwedischen Ingenieurs Johan August Brinell (1849–1925) aus dem Jahre 1900 (sog. Brinellhärte).

Bild: Brennholzstapel in , Foto: Christoph Neumüller

Bild: Brennholzstapel in , Foto: Christoph Neumüller

↑ Nach oben ↑

Brennholz, Kaminholz, Holzpellets

Wird Holz zum Heizen verwendet, stellen sich üblicherweise folgende Fragen: Welche Bäume eignen sich für Brennholz? Welches Holz eignet sich nicht als Kaminholz?

Für die Nutzung als Brennholz, Kaminholz und Anzündholz (Anfeuerholz) wird bevorzugt das Holz der folgenden Baumarten eingesetzt:

Ahorn, Birke, Buche, Douglasie, Eiche, Erle, Esche, Fichte, Kiefer, Lärche, Robinie, Ulme und Weide.

Bäume werden v.a. in Entwicklungsländern als Brennholz genutzt und auch in Europa gewinnt alternatives Heizen mit Holz und Holzkohle an Bedeutung (neben der traditionellen Nutzung als Kaminholz für das Kaminfeuer).

Von Feinstaub abgesehen weist richtig gelagertes und getrocknetes Brennholz bezüglich Kohlendioxid und Schwefeldioxid geringe Schadstoffwerte auf.

Bei der Verbrennung entsteht soviel CO₂ wie bei der Verrottung der gleichen Menge Holz entstehen würde. Das freigesetzte CO₂ entspricht also der Menge, die der Baum im Wachstum aus der Atmosphäre aufgenommen hat.

Die CO₂-Bilanz der Verbrennung von regenerativem, qualitativ hochwertigem Brennholz kann somit als neutral bezeichnet werden, wenn nicht mehr Bäume verbraucht werden als nachwachsen.

Wie umweltfreundlich sind Holzpellets? Umweltfreundliche Heizsysteme mit sog. Holzpellets in Zeiten steigender Öl- und Gaspreise immer attraktiver.

Bei Holzpellets handelt es sich um zylinderförmig gepresste Holzreste (Holzspäne, Rinde, Sägemehl), die zuvor zerkleinert und gemahlen wurden. Weisen die gepressten Stücke einen Durchmesser von mehr als 2,5 cm auf, werden diese als sog. Holzbriketts im Handel verkauft.

Holzpellets finden auch als sog. Grill-Pellets für Pelletgrills (Barbecue-Smoker) Verwendung zum Backen, Grillen und Räuchern.

Beim Kauf von Brennholz und Kaminholz lohnt es sich, die spezifischen Holz-Eigenschaften der angebotenen Baumarten beim Preisvergleich und der Wahl der Holzart zu berücksichtigen:

Aufgrund der höheren Dichte (Rohdichte) brennt Hartholz langsamer ab und trocknet langsamer als Weichholz. Es weist jedoch einen geringeren Brennwert pro kg als Weichholz auf durch seinen geringeren Harz-Anteil und wärmt den Wohnraum langsamer auf.

Bezogen auf Volumeneinheiten ist der Brennwert von Weichholz dagegen niedriger als der von Hartholz wegen der geringeren Dichte.

Zu beachten ist außerdem, dass harzhaltiges Nadelbaumholz beim Abbrennen wegen aufplatzender Harzblasen zum Funkenflug neigt und deshalb nicht als Kaminholz für offene Kamine geeignet ist.

Bild: Holzpellets, entnommen aus einer Sackware

Bild: Holzpellets, entnommen aus einer Sackware

↑ Nach oben ↑

Nutzung als chemischer Rohstoff

Ist ein Baum ein chemischer Rohstoff? Das Holz der Bäume ist nicht nur ein nachwachsender Rohstoff für Brennholz, Kaminholz und Holzpellets (vgl. zuvor), sondern auch ein chemischer Rohstofflieferant.

So werden aus dem Holz von Bäumen die folgenden Rohstoffe gewonnen:

-

Nutzung als Cellulose (Zellulose): Herstellung von Papier aus Fichte, Kiefer, Lärche und Tanne oder Birke, Buche, Eukalyptus und Pappel

-

Nutzung von Viskose-Fasern: Gewinnung aus Cellulose für die Herstellung von Kleidung und Textilien

-

Nutzung als Biokraftstoff/Ethanol: Aufspaltung von Cellulose in Zucker und Vergärung zu Alkohol mit Hilfe von Säure

-

Nutzung von Campher (Kampfer): Destillation aus Blättern, Holz und Zweigen vom Kampferbaum (Cinnamomum camphora)

-

Nutzung von Gerbextrakten: Gewinnung hoch konzentrierter Gerbstoffe aus Gerbholz (Eichenholz, Kastanienholz) und Rinde (Birke, Eiche, Fichte)

Die Äste, Blätter, Rinde und Säfte verschiedener Bäume sind Rohstoff-Lieferanten in folgenden Bereichen:

-

Gerbstoffe aus Eichenrinde, Fichtenrinde und Weidenrinde zum pflanzlichen Gerben von Leder

-

Farbstoffe aus Färberpflanzen wie Birken (gelbfärbend), Echte Walnuss und Gingko (braunfärbend) oder Edelkastanie und Eichen (schwarzfärbend)

-

Chinin, hergestellt aus der Rinde des Chinarindenbaums (Cinchona)

-

Kautschuk (Naturkautschuk), hergestellt aus dem Milchsaft (Latex) vom Kautschukbaum bzw. Gummibaum (Hevea brasiliensis)

-

Harze und Terpentin (Balsamöl, Terpentinöl) von Kiefern und Lärchen für Siegellacke, Firnis, Dichtungs- und Klebemittel (Kitt), Seifen, Ätzen, Pflaster, Salben, Ölfarben und Verdünnungsmittel in der Ölmalerei

-

Ätherische Öle (aus Wasserdampfdestillation gewonnene Konzentrate von Duftstoffen und Wirkstoffen) wie Eukalyptusöl, Fichtenöl, Kiefernöl, Tannenöl, Teebaumöl, Wacholderöl, Zedernöl, Zirbenöl, Zypressenöl

-

Kork aus der Rinde der Korkeiche (Quercus suber) für Dämmstoffe, Dichtungen, Gläser- und Flaschen-Korken, Pinnwände, Schuheinlagen oder Fußboden-Beläge

Ergebnis: Weltweit ist das Holz ein wichtiger Rohstoff zur Herstellung zahlreicher Chemie-Produkte.

Bild: Korken einer Weinflasche

Bild: Korken einer Weinflasche

↑ Nach oben ↑

Allergie durch Baumpollen

Was sind Baumpollen? Es handelt sich um den Blütenstaub von Bäumen, die der häufigste Auslöser einer Allergie gegen Pollen sind. Doch kann man überhaupt gegen Bäume allergisch sein? Und falls das so ist: Welche Bäume können Allergien auslösen?

Bäume als windbestäubende Pflanzen können als Frühblüher (Februar bis April) und Mittelblüher (Mai bis August) eine starke Allergie bei Allergikern auslösen.

Eine Allergie ist allgemein eine Überreaktion des menschlichen Immunsystems auf Kontakt mit bestimmten Umweltstoffen wie Nahrungsmittel, Tierhaare oder Pollen.

Sie können zu allergischen Symptomen wie Bauch-Koliken, Hautausschlägen oder Entzündungen wie allergischer Rhinitis (Heuschnupfen) führen. Die Windbestäubung (Anemogamie, Anemophilie) bei Pflanzen ist im Vergleich zur Bestäubung durch Insekten (Entomophilie) nicht sehr wirkungsvoll:

Mit dem Wind transportierte Pollen müssen über weite Strecken zufällig auf den Blüten anderer Bäume landen. Daher ist die Verbreitung von Baumpollen durch den Wind mit großen Streuverlusten verbunden.

Um die Bestäubung zu sichern, müssen Bäume mit Windbestäubung in ihrer Blütezeit große Mengen von Vermehrungs-Pollen in ihre Umgebung abgeben.

Welche Bäume bzw. welche Baumpollen lösen Allergien aus? In erster Linie handelt es sich um aggressive Baumpollen von Birke, Erle, Esche und Hasel.

Pollenallergene dieser Laubbäume zählen zu den stärksten Pflanzen-Allergenen in Europa wie auch hunderte Gräser (Roggen- oder Weizen-Getreide), Beifuß und Beifußblättriges Traubenkraut (Ragweed, Ambrosia, Beifuß-Ambrosie).

Die Pollen von Buche, Eiche, Hainbuche, Kastanie, Kiefer, Linde, Pappel, Platane, Ulme und Weide gehören zu den weniger aggressiven Allergieauslösern.

Was sind Anzeichen für eine Pollenallergie? Eine Pollen- bzw. Baumpollen-Allergie kann vorliegen, wenn bei Pollenflug folgende Symptome auftreten: Heuschnupfen, Bindehautentzündung/Augentränen, allergisches Asthma oder Kreuzallergien mit Lebensmitteln wie Birkenpollen und Äpfel.

Mit einem Allergietest beim Hausarzt (Pricktest) oder Selbsttest zu Hause lässt sich eine Pollenallergie feststellen. Was tun bei Baumpollenallergie? Als Therapie kommen Allergiemittel (Antiallergika) wie Antihistaminika oder Medikamente wie Kortikosteroide und Leukotrien-Antagonisten zur Anwendung.

↑ Nach oben ↑

Verwendung als Lebensmittel und Medizin

Zahlreiche Bäume werden in der Landwirtschaft und im Gartenbau zur Gewinnung von Lebensmitteln verwendet. Geerntet werden essbare Samen wie von der Pinie (Pinus pinea), Zirbelkiefer/Arve (Pinus cembra) oder Zuckerkiefer (Pinus lambertiana).

Zu den Bäumen mit essbaren Blüten (vgl. → Baumblüten) zählen die Linde (Tilia), der Kulturapfel (Malus domestica) oder die Zitrone (Citrus x limon). Ferner werden im Obstbau Bäume mit Nussfrüchten und Obstfrüchten (Beerenobst, Kernobst, Steinobst, Zitrusfrüchte) als Lebensmittel kultiviert:

Bäume mit Nussfrüchten als Lebensmittel sind Cashew-Nuss, Esskastanie (Marone), Gemeine Hasel, Haselnuss, Mandel, Paranuss, Pekannuss, Pistazie, Schwarznuss und Walnuss.

Ein Baum mit Beeren ist der Schwarze Holunder (Sambucus nigra), der als einziger Baum Beerenobst trägt. Zu den Kernobst-Baumarten zählen Apfel, Birne, Mispel, Quitte, Speierling und Vogelbeere (Eberesche).

Steinobst-Baumarten sind Aprikose, Feige, Kirsche, Kornelkirsche, Kirschpflaume, Olive, Pfirsich (inkl. Nektarine), Pflaume (inkl. Mirabelle, Zwetschge) und Pistazie.

Bäume mit Zitrusfrüchten als Lebensmittel sind Bitterorange (Pomeranze), Clementine, Grapefruit, Kaki, Kumquat (Fortunella, Zwergorange), Limette, Mandarine, Orange (Apfelsine), Pampelmuse, Pomelo, Satsuma und Zitrone.

Ferner werden Bitterstoffe und Gewürze wie Lorbeer-Blätter, Muskat, Nelken, Wacholder-Beeren und Zimt aus Bäumen als Lebensmittel gewonnen.

Weitere Lebensmittel aus Baumarten sind der Ahornsirup, der Birkensirup oder der Birkenzucker (Xylit). Außerdem Teekräuter ohne medizinische Wirkung wie Früchtetees aus dem Apfelbaum oder dem Kirschbaum.

Die heilende Wirkung von Bäumen findet in der Medizin (→ Arzneipflanzen) und der Naturheilkunde (→ Heilpflanzen) Verwendung. Beispiele hierfür sind:

Einige Baum-Arten wie die Eibe, der Lebensbaum oder die Robinie sind giftig und zählen wegen ihrer Pflanzengifte in Blättern, Blüten, Früchten oder Rinde zu den Giftpflanzen. Die Inhaltsstoffe dieser giftigen Bäume finden schwach dosiert Verwendung zur Herstellung von Medikamenten in der Medizin.

↑ Nach oben ↑

Nutzen in Gartengestaltung und Gartenkunst (Bonsai)

Wie bei Hecken und Sträuchern ist der Nutzen von Bäumen für die Gartengestaltung und Gartenkunst von großer Bedeutung. Sie prägen als Blickfang den Garten-Eindruck, verleihen ihm Kontur, schaffen Bereiche oder erzeugen eine perspektivische Tiefenwirkung.

Ein Baum bringt durch seine Größe, Wuchsform, Blüten, Früchte oder Blätter und Nadeln eine stimmungsvolle Atmosphäre und Lebendigkeit in jeden Garten. Fernab von Gartengestaltung und Gartenkunst haben Bäume für einen Garten folgenden Nutzen:

Schutz vor Regen und Wind, Schattenspender, Luftreinigung und Garten-Klimatisierung durch Produktion von Sauerstoff und Feuchtigkeit.

Ein größerer Garten ab 500 m² wirkt ohne Bäume meistens kahl, fast vereinsamt und akzentlos, weil das Spiel von Licht und Schatten sowie ein Blickfang fehlt. Umgekehrt wirkt ein kleiner Garten oder Vorgarten überfüllt und dunkel, wenn er mit zu großen Bäumen mit weiträumigen Baumkronen bepflanzt wird.

Immergrüne Laubbäume und immergrüne Nadelbäume bieten das gesamte Jahr einen konstanten Sichtschutz. Mit ihrer Hilfe lassen sich wie mit → immergrünen Laub- und Nadelsträuchern oder einer → Hecke immergrün auch im Winter farbige Akzente setzen.

In der Gartengestaltung verleihen dick mit Schnee bedeckte, immergrüne Laub- und Nadelbäume im Winter einem Garten eine feste Struktur und malerische Form.

Sommergrüne Laubbäume und sommergrüne Nadelbäume erfreuen dagegen im Frühling, Sommer und Herbst durch das jahreszeitlich wechselnde Farbenspiel ihrer Blätter und Nadeln.

Eine einzigartige künstlerische Pflanzung verschiedener z.T. exotischer Bäume und Blütensträucher findet sich auf der zwei km langen Lichtentaler Allee im Stadtkreis Baden-Baden (Region Mittlerer Oberrhein), die weltweit als „Straße der Bäume” bekannt ist.

Bild: Urweltmammutbaum/Chinesisches Rotholz (Metasequoia glyptostroboides) in im Herbst

Bild: Urweltmammutbaum/Chinesisches Rotholz (Metasequoia glyptostroboides) in im Herbst

Steht wenig Raum zu Verfügung, lassen sich kleine Bäume als mobile Kübelpflanzen nutzen wie der Fächerahorn (Acer palmatum) oder mediterrane Bäume wie der Zitronenbaum (Citrus limon).

Kleine Baumarten lassen sich so nicht nur zur Gartengestaltung, sondern auch auf dem Balkon oder der Terrasse als Umrahmung nutzen. In China und Japan wird Bonsai (auf Deutsch: die „Anpflanzung in der Schale”) seit Jahrhunderten als spezielle Form der künstlerischen Gartengestaltung genutzt.

Bei dieser Gartenkunst werden Bäume und Sträucher mit kleinen Blättern oder Nadeln durch einen speziellen Formschnitt klein gehalten und in eine bestimmte künstlerische Form gebracht.

Für das Schneiden von Bäumen als Bonsai eignen sich Laubbaumarten wie Ahorn, Buche, Esche und Ulme oder Nadelbaumarten wie Fichte, Hemlocktanne (Tsuga), Kiefer/Föhre, Lärche und Wacholder.

Bonsai-Baumarten gibt es im Pflanzenhandel und in Baumschulen für die Outdoor-Gartengestaltung oder für kleine Pflanzengefäße im Indoor-Bereich zu kaufen.

Bild: Feigenbaum-Bonsai (Ficus Bonsai) als Indoor-Bonsai im Topf in der Gartenkunst

Bild: Feigenbaum-Bonsai (Ficus Bonsai) als Indoor-Bonsai im Topf in der Gartenkunst

↑ Nach oben ↑

Blüten-Samen - Bedecktsamer und Nacktsamer

Welche Bäume haben Samen? Welche Bäume haben Blüten? Alle Bäume gehören botanisch zu den Samenpflanzen, die umgangssprachlich auch Blütenpflanzen genannt werden.

Samenpflanzen (Spermatophytina) bilden in ihren Ausbreitungsorganen - den Blüten - Samen, um sich zu verbreiten. Alle Baumarten gehören entweder zur Pflanzen-Klasse der Bedecktsamer bzw. Angiosperme (Magnoliopsida) oder zur Pflanzen-Klasse der Nacktsamer (Gymnospermae).

Welcher Baum ist ein Bedecktsamer? Hierzu zählen unter den Baumarten die Laubbäume. Sind alle Laubbäume Bedecktsamer? Ja, jeder Laubbaum ist ein Bedecktsamer.

Welcher Baum ist ein Nacktsamer? Hierzu zählen unter den Baumarten die Nadelbäume. Sind alle Nadelbäume Nacktsamer? Ja, jeder Nadelbaum ist ein Nacktsamer.

Die Bezeichnungen „Bedecktsamer” und „Nacktsamer” rühren daher, dass beim Laubbaum die Samen von einer Frucht umschlossen werden. Bei diesen Baumarten sind die Samen also „bedeckt”, während beim Nadelbaum die Samen offen auf den Schuppen der Zapfen liegen, also „nackt” sind.

Die Blüten der Bäume haben die Funktion, die Fortpflanzung der Arten und Sorten zu sichern.

Bei allen Bäumen besteht die Blüte aus einem Stempel mit Samenanlagen und den Staubgefäßen, in denen die Pollen (der Blütenstaub) enthalten sind. Die Befruchtung der Blüten für die Vermehrung der Bäume erfolgt mit Hilfe von Windbestäubung oder Bestäubung durch Insekten.

↑ Nach oben ↑

Insekten-Bestäubung (Tierbestäubung)

Welche Bäume werden von Insekten bestäubt? Alle Laubbäume, bei denen nicht Windbestäubung vorliegt, und alle Obstbäume, bei denen nicht Selbstbestäubung vorliegt, werden von Insekten bestäubt.

Als einheimische Laubbäume mit Insektenbestäubung sind folgende Baumarten zu nennen:

Ahorn, Eberesche, Elsbeere, Erle, Blumen-Esche, Faulbaum, Sommerlinde, Winterlinde, Mehlbeere, Rosskastanie, Speierling und Weide.

Insektenbestäubung liegt auch bei fast allen → Obstbaum-Arten vor mit Ausnahme von Mispel und Quitte, bei denen Selbstbestäubung vorliegt. Ein Sonderfall sind Amberbaum und Edelkastanie, bei denen es Windbestäubung und Insektenbestäubung gibt.

Die Tierbestäubung von einem Baum erfolgt durch Insekten wie Bienen (Honigbienen, Wildbienen), Fliegen, Hummeln, Käfer, Motten, Schmetterlinge und Wespen.

Welche Bäume sind gut für Bienen? Speziell folgende einheimische Baumarten locken Bienen an: Ahorn, Edelkastanie, Erle, Blumen-Esche, Linden, Robinie, Rosskastanie und Weide.

Die Frage „Welcher Baum lockt noch Bienen an?” führt zur Frage „Welche Obstbäume sind gut für Bienen?”. Denn die meisten Obstbäume stellen Bienen üppig Nektar als Nahrung zur Verfügung. Hierzu zählen Baumarten wie Apfelbaum, Aprikose, Pfirsich, Pflaume, Sauerkirsche und Süßkirsche.

Allgemein kommt Bäumen für die Ernährung von Bienen eine entscheidende Rolle zu, weil sonst keine Pflanzen über so viele Blüten auf so kleiner Fläche verfügen.

Welcher Baum lockt Schmetterlinge an? Speziell für Raupen und Schmetterlinge interessant sind Hainbuche, Haselnuss, Hänge-Birke, Rotbuche, Schwarz-Pappel, Salweide und Zitterpappel/Espe.

Bei der Bestäubung durch Insekten (auch Insektenblütigkeit, Entomophilie) haben Baumblüten wie bei den Blumenarten die Funktion, durch Farbe, Duft oder Form Insekten anzulocken für die Bestäubung.

Insekten suchen Baumblüten deswegen auf, weil sie sich vom süßen Blüten-Nektar ernähren, der sich im Inneren der Blüte befindet. Dabei streifen die Insekten an den Staubgefäßen der Blüte entlang und etwas vom Blütenstaub bleibt am Körper der Insekten haften.

Wenn das Insekt nun die nächste Baumblüte aufsucht, kommt der Blütenstaub dort auf die Narbe und in der Blüte kann sich neuer Samen entwickeln.

Die optisch auffälligsten Baum-Blüten findet man beim Apfelbaum, Kastanienbaum und Kirschbaum, die deshalb auch als dekorative Blütenbäume im Garten angepflanzt werden.

↑ Nach oben ↑

Wind-Bestäubung

Welche Bäume werden durch Wind bestäubt? Hierzu zählen folgende einheimische Laubbäume: Birke, Buche, Eiche, Gemeine Esche, Erle, Hainbuche, Pappeln und Ulmen.

Außerdem werden folgende exotische Bäume durch Wind bestäubt: Gingko, Ahornblättrige Platane und Robinie. Ferner findet Windbestäubung bei folgenden winterharten Nussbäumen statt: Haselnuss (Baum-Hasel), Pekannuss und Walnuss.

Welche Bäume werden noch durch den Wind bestäubt? Bei den Nadelbäumen erfolgt die Bestäubung nur durch den Wind. Ihre Blüten haben die Form von Zapfen, deren Samen- und Deckschuppen verholzen, wenn sie reif sind.

Dann spreizen sich die Zapfen-Schuppen auseinander, der geflügelte Samen liegt frei und wird vom Wind weitergetragen. Der Wind übernimmt bei der Windbestäubung der Bäume (auch Windblütigkeit, Anemophilie) die Funktion, den Blütenstaub von der männlichen Blüte zur weiblichen Blüte zu transportieren.

Dabei besitzen die männlichen Baum-Blüten die Staubgefäße mit dem Blütenstaub und die weiblichen Baum-Blüten die Samenanlagen.

Unterschieden werden dabei sog. einhäusige Blüten und zweihäusige Blüten:

Bei Baumarten mit einhäusigen Blüten befinden sich männliche und weibliche Blüten auf dem gleichen Baum wie bei Birke, Buche, Eiche, Erle, Fichte, Hainbuche, Kiefer und Lärche.

Sie werden in der Botanik auch als monözisch bezeichnet (einhäusige Getrenntgeschlechtigkeit).

Bei Baumarten mit zweihäusigen Blüten befinden sich männliche und weibliche Blüten auf verschiedenen Bäumen wie bei Gingko-Baum, Pappeln, Wacholder oder Weiden.

Sie werden in der Botanik auch als diözisch bezeichnet (zweihäusige Getrenntgeschlechtigkeit).

Obstbäume und Rosskastanien besitzen sog. Zwitterblüten, in denen sich sowohl die Staubgefäße für die Pollen-Produktion als auch der weibliche Fruchtknoten befinden.

Bild: Küsten-Drehkiefer (Pinus contorta) im September in *

Bild: Küsten-Drehkiefer (Pinus contorta) im September in *

↑ Nach oben ↑

Merkmale von Stamm und Rinde

Wie ist der Stamm eines Baumes aufgebaut? Der Aufbau von einem Baumstamm setzt sich von innen nach außen folgendermaßen zusammen: Mark, Kernholz, Splintholz, Kambium und Rinde. Was versteht man unter Rinde? Die Baumrinde besteht wiederum aus dem Bast und der Borke.

Was ist der Unterschied zwischen Splintholz und Kernholz? Das alte und dunklere Kernholz wird nicht mehr aktiv für die Wasserleitung von den Wurzeln zu den Ästen eingesetzt und ist sog. totes Holz.

Das Kernholz entsteht durch Einlagerung von Lignin in die Zellwände und ist zuständig für die statische Stabilität der Bäume.

Was macht das Splintholz? Das junge und hellere Splintholz umgibt das Kernholz. Es speichert Stärke und Zucker und leitet Nährstoffe und Wasser von den Wurzeln in die Baumkrone weiter. Merkmal des inneren Kernholzes der Bäume ist, dass es härter, schwerer und trockener als das äußere, weiche Splintholz ist.

Das Kambium ist die drittäußerste Stamm-Schicht und zuständig für das sekundäre Dickenwachstum der Bäume sowie für die Reparatur von Verletzungen mit Hilfe des Kallus-Gewebes.

Was passiert im Kambium? Der Kambiumring ist der Ort für die Zellteilung und verläuft zwischen Holz und Rinde. In Richtung des Baum-Inneren entsteht im Kambium das Holz (das sog. Xylem) und in Richtung des Baum-Äußeren der Bast (das sog. Phloem).

Als zweitäußerste Stamm-Schicht transportiert die Bastschicht mit Hilfe von Siebröhren assimilierte Nährstoffe aus den Blättern von der Baumkrone nach unten in den Stamm und die Wurzeln.

Die Borke umgibt den Stamm als äußerste Schutz-Schicht. Bei der Borke handelt es sich um abgestorbene und verkorkte Zellen, die besonders das Kambium vor UV-Strahlung und Hitze durch die Sonne, vor Befall durch Insekten und Pilz oder mechanischer Beschädigung schützen.

Wie kann man Rinde beschreiben? Bast und Borke zusammen werden auch als Baumrinde bezeichnet. Auf der Rinde können sich Moose und Flechten ansiedeln, weshalb Bäume ein wichtiger Lebensraum für diese Sporenpflanzen darstellen.

Und schließlich gibt es noch die sog. Markstrahlen, die sich zwischen Mark und Rinde befinden. Was ist die Aufgabe der Markstrahlen? Sie dienen der Speicherung und dem horizontalen Transport von Nährstoffen.

Was bedeuten die Ringe im Baumstamm? Bäume, die sich im Wachstum befinden, bilden jedes Jahr im Innern des Stammes eine neue Ring-Schicht (Jahresring).

Mit der Bildung von einem neueren äußersten Ring aus Splintholz (auch Frühholz) werden innere Splintholzringe nicht mehr als Leitung benötigt und in Kernholz (auch Spätholz) umgewandelt.

In der sog. Dendrochronologie (von griechisch dendron = Baum) wird das Alter von einem Baum an der Anzahl der in seinem Stamm gebildeten Jahresringe abgelesen.

Bild: Am Mark ausgehöhlter Baumstamm aufgeschnitten mit Kernholz, Splintholz, und Rinde *

Bild: Am Mark ausgehöhlter Baumstamm aufgeschnitten mit Kernholz, Splintholz, und Rinde *

Zusammenfassend hat ein Baumstamm also drei wichtige Funktionen bzw. Merkmale:

-

Herstellung der Festigkeit des Baumes durch das Kernholz

-

Speicherung von Reservestoffen durch das Splintholz

-

Transport von Nährstoffen und Wasser mit Hilfe von Bast, Splintholz und Markstrahlen

↑ Nach oben ↑

Blätter und Photosynthese

Was haben die Blätter für eine Aufgabe? Das Blatt spielt eine wichtige Rolle für das Wachstum der Bäume.

Denn bei der Assimilation oder Photosynthese nehmen Blätter durch kleine Spaltöffnungen auf ihrer Unterseite anorganisches Kohlendioxid (CO₂) aus der Luft auf, die sich in den Hohlräumen der Blattzellen verteilt.

Wie funktioniert das Blatt? Das aufgenommene Kohlendioxid wird im Blatt mit Hilfe

-

vom Blattgrün (Chlorophyll) der Blätter,

-

der Energie vom Sonnenlicht, die auf das Blatt strahlt und

-

von Wasser und Mineralstoffen aus der Baumwurzel

in Sauerstoff, Kohlenhydrate (Zucker) und Wasserdampf umgewandelt. Der Baum „atmet”.

Warum sind Blätter wichtig? Während das Blatt den Sauerstoff an die umgebende Luft abgibt, werden die Kohlenhydrate als Traubenzucker (Assimilate) und Stärke in den Baum-Bast weitergeleitet, wo sie ein Wachstum des Baumes und den Aufbau weiterer organischer Substanz und Biomasse bewirken.

Was passiert bei der Photosynthese im Blatt? Allgemein werden bei der Photosynthese aus anorganischen, energiearmen Stoffen (Luft, Wasser) mit Hilfe von Licht und lichtabsorbierenden Stoffen organische, energiereiche Stoffe (Stärke) aufgebaut.

Bäume sind autotroph und damit nicht auf andere Lebewesen angewiesen, weshalb diese Ernährungsweise auch Autotrophie genannt wird. Im Gegensatz dazu sind Menschen auf die Biomasse anderer Lebewesen (Pflanzen, Tiere) angewiesen und ernähren sich heterotroph.

Die Bäume haben als Blätter entweder Laubblätter oder Nadeln (Nadelblätter), die sie laufend (immergrüne Baumarten) oder am Ende ihrer Vegetationsperiode (sommergrüne Baumarten) abwerfen.

Die sommergrünen Baumarten können ihre Blätter im Herbst oder nach dem Winter abwerfen. Eine Mischform stellen halbimmergrüne Baumarten dar, die am Ende der Vegetationsperiode nur einen Teil ihrer Blätter abwerfen und diese dann durch neue Triebe ersetzen.

Bild: Blatt-Größe einer Hainbuche (Carpinus) in günstiger Photosynthese-Umgebung *

Bild: Blatt-Größe einer Hainbuche (Carpinus) in günstiger Photosynthese-Umgebung *

Laubbäume wie Ahorn, Birke, Buche, Eberesche, Eiche und Linde sowie einige Nadelbäume wie die Lärche können unterm Jahr einen zweiten Blatt-Trieb bilden (auch sog. Johannistrieb).

Durch diesen „zweiten Frühling” können sich diese Baumarten von Fraßschäden durch Tiere regenerieren und ihre Photosynthese-Leistung erhalten.

Durch die größere Oberfläche von Laubblättern gegenüber Nadeln können Laubbäume eine größere Photosynthese umsetzen und wachsen im Durchschnitt schneller als Nadelbäume. Dafür benötigen Laubbäume meistens auch nährstoffreichere und feuchtere Böden als Nadelbäume.

↑ Nach oben ↑

Baumbestand weltweit

Wie viele Baumarten gibt es auf der Welt? Diese Frage lässt sich nicht eindeutig für die Gesamtheit aller Bäume beantworten. Bei den Nadelbäumen gibt es je nach botanischer Klassifizierung zwischen 600 und 800 Baumarten weltweit.

Die Situation bei den Nadelgewächsen ist also überschaubar. Anders verhält es sich bei den Laubbäumen, deren meisten Arten in den tropischen Regenwäldern heimisch sind. Dort befindet sich auch die größte Artenvielfalt auf der Erde, die bis heute nur bruchstückhaft erforscht ist.

Somit kann die Frage, wie viele Baumarten es auf der Erde gibt, nur mit einer groben Schätzung beantwortet werden, die im mehrfach fünfstelligen Bereich liegen dürfte.

Wie viele Bäume gibt es auf der Welt? Auch diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Als grober Anhaltspunkt könnte die Untersuchung der Vereinten Nationen von 1990 bis 2005 herangezogen werden, wonach knapp ein Drittel der Erde mit Wald bedeckt ist.1

Allerdings ist der Baum-Abstand nicht überall einheitlich groß: im dichten Regenwald ist der Abstand sehr klein. Wie viele Bäume pro qm Wald es also weltweit gibt, ist aus diesem Grund nicht bekannt.

Zudem gibt es keine konkreten Zahlen darüber, wie viele Bäume außerhalb der großen Wälder auf der Welt wachsen. Sei es in privaten Gärten, in Parks, in Dörfern und Städten oder auf dem freien Land.

↑ Nach oben ↑

Baumrekorde

Eine Reihe von Beispielen für Baumrekorde in Deutschland, Europa und auf der gesamten Welt bzgl. Alter, Größe, Höhe und Häufigkeit werden nachfolgend vorgestellt.

Die ältesten Bäume der Welt

Was ist der älteste Baum auf der Welt? Wie alt kann ein Baum sein? Die ältesten Bäume und Baumarten der Welt, die bisher gefunden wurden, sind:

-

Old Tjikko, ein stetig nachwachsender Baumklon einer Gemeinen Fichte im Nationalpark Fulufjället in Schweden in der Provinz Dalarna (Alter: ca. 9.500 Jahre).

-

Methuselah, eine Langlebige Grannenkiefer (Pinus longaeva) vom Methuselah Grove des Inyo National Forest im kalifornischen White-Mountains-Hochgebirge (Alter: ca. 4.700–5.000 Jahre).

-

Einige ca. 4.000 Jahre alten Sahara-Zypressen (Cupressus dupreziana Camus) im Tassili n'Ajjer-Gebirge in Algerien.

-

Kastanienbaum der hundert Pferde (Castagno dei cento Cavalli) auf Sizilien am östlichen Hang des Ätnas, dessen Alter auf 2.000–4.000 Jahre geschätzt wird und der als dickster und ältester Baum in Europa gilt.9

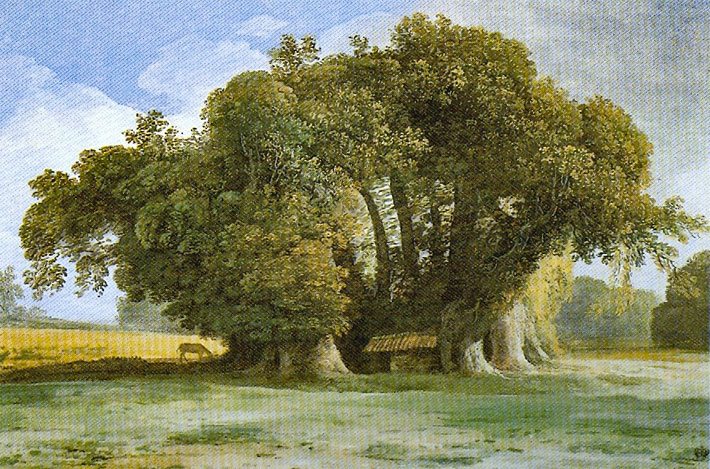

Bild: Gemälde vom Kastanienbaum der hundert Pferde (Castagno dei cento Cavalli) östlich des Vulkans Ätna in der Nähe der Stadt Sant’Alfio auf Sizilien, gemalt zwischen 1776 and 1779 vom französischen Maler Jean-Pierre Houël

Bild: Gemälde vom Kastanienbaum der hundert Pferde (Castagno dei cento Cavalli) östlich des Vulkans Ätna in der Nähe der Stadt Sant’Alfio auf Sizilien, gemalt zwischen 1776 and 1779 vom französischen Maler Jean-Pierre Houël

Ferner gibt es einige Mammutbaum/Riesenmammutbaum-Exemplare in den USA (bis zu 3.000 Jahre alt) oder auch die Zeder, die bis zu 2.500 Jahre alt werden kann.

Die älteste Baumart auf der Erde und das älteste lebende Fossil in der Pflanzenwelt ist der Gingko-Baum, dessen Ursprung 180 Millionen Jahre zurückreicht und der über 1.000 Jahre alt werden kann.

Als der Baum mit dem ältesten Wurzelsystem gilt die Kiefernart „Huon Pine” (auch Lagarostrobos franklinii) auf dem Berg „Mount Read” der australischen Insel Tasmanien. Aus den etwa 10.000 Jahre alten Wurzel der Kiefer wachsen immer wieder neue, genetisch identische Kiefern (Klone).

Der älteste lebende Baum von diesem Klon ist etwa 2000 Jahre alt. Der „Huon Pine” in Australien ist allerdings nicht die älteste Pflanze der Welt: Ebenfalls auf Tasmanien wächst der Strauch „Lomatia tasmanica” (auch „King's Lomatia” oder „King's Holly” genannt nach ihrem Entdecker Deny King).

Die „Lomatia tasmanica” ist die älteste Pflanze der Welt und besteht aus mehreren hundert Stämmen, deren 1,2 km langes Wurzelsystem über 43.000 Jahre alt sein soll.

↑ Nach oben ↑

Älteste Bäume in Deutschland (D), Österreich (AT), Schweiz (CH)

Wo stehen die ältesten Bäume in Deutschland? Bei den Eichen ist der älteste Baum in Deutschland die sog. Femeiche in Erle im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen.

Die komplett ausgehöhlte Stieleiche wird wegen ihres Stammumfangs von rund 12 Metern und historischen Überlieferungen auf ein Alter zwischen 800 und 1.500 Jahre geschätzt.

Einer der ältesten Bäume in Deutschland dürfte auch eine Eibe in Balderschwang sein (Schwaben) sein, deren Alter vor Ort auf 2.000 bis 4.000 Jahre geschätzt wird.

Die Alte Eibe von Balderschwang im Landkreis Oberallgäu wäre somit auch der älteste Baum Bayerns.

Einer der ältesten Bäume in Deutschland ist ferner eine Sommerlinde in Schenklengsfeld, die auch Riesenlinde, Schenklengsfelder Dorflinde oder Tanzlinde genannt wird. Sie steht zehn Kilometer südöstlich von Bad Hersfeld (Hessen) und ihr Alter wird auf über 1.200 Jahre geschätzt.

Bild: Schenklengsfelder Dorflinde am ehemaligen Marktplatz von Schenklengsfeld im Mai 2007

Bild: Schenklengsfelder Dorflinde am ehemaligen Marktplatz von Schenklengsfeld im Mai 2007

Wo stehen die ältesten Bäume in der Schweiz? Zu den ältesten Bäumen in der Schweiz zählt die etwa 900 Jahre alte Methusalem-Lärche auf einer Bergweide (Alp) in der Nähe der Gemeinde Isérables im Kanton Wallis.

Ein weiterer sehr alter Baum ist die Linner Linde in der Gemeinde Bözberg im Kanton Aargau, deren Alter auf etwa 800 Jahre geschätzt wird.

Der vermutlich älteste Baum der Schweiz ist entweder eine Lärche in Obergesteln (Gemeinde Obergoms, Kanton Wallis) oder eine etwa gleich alte Eibe im Berner Jura (Gemeinde Crémines, Kanton Bern) deren Alter jeweils auf 1.500 Jahre geschätzt wird.

Das Alter sehr alter Bäume ist schwer exakt bestimmbar, besonders wenn sie innen hohl sind – wie die Eibe von Crémines und die Lärche von Obergesteln.

Wo stehen die ältesten Bäume in Österreich? Zu den ältesten Bäumen in Österreich zählt die 1.000-jährige Eiche in Bad Blumau (Steiermark), die auch die älteste Eiche in Europa sein soll.

Unter den heimischen Bäumen in Deutschland sind allgemein die Alters-Spitzenreiter unter den alten Bäumen die Eiche, die Eibe und die Linde, die ein Alter von bis zu 1.000 Jahren erreichen können.

↑ Nach oben ↑

Größte und höchste Bäume der Erde

Wo stehen die höchsten Bäume der Welt? Der Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) „General Sherman Tree” ist volumenmäßig der größte lebende Baum auf der Welt und der größte Mammutbaum der Welt.

Der hohe Baum steht im Sequoia-Nationalpark (Sierra Nevada) in Kalifornien und ist ca. 2.200 bis 2.500 Jahre alt. Er hat einen Stammumfang von über 30 Metern und ist mit einer Höhe von 83,8 Meter allerdings noch nicht der höchste Baum auf der Welt.

Wie groß ist der größte Baum auf der Welt? Wo sind die größten Bäume auf der Welt?

Diesen Rekord halten zwei große Bäume aus der Gattung der Küstenmammutbäume (Sequoia sempervirens), die auch als höchste Nadelbäume auf der Erde und größten Pflanzen der Erde gelten:

-

der „Stratosphere Giant” im Redwood-Nationalpark in Kalifornien – mit einer Stammhöhe von 112,87 Meter der zweithöchste Baum auf der Erde und

-

der „Hyperion” im Redwood-Nationalpark in Kalifornien – mit einer Stammhöhe von 115,55 Meter der aktuell höchste Baum auf der Welt.

Nach heutigem Wissenstand lautet die Antwort auf die Frage „Wo steht der größte Baum der Welt?” also: in Kalifornien im Redwood-Nationalpark.

Wie hoch waren die höchsten Bäume der Welt? Der bis heute bekannte höchste Baum auf der Welt war ein Riesen-Eukalyptus bzw. Königs-Eukalyptus (Eukalyptus regnans), der 1872 in Australien gefällt wurde.

Der Eukalyptusbaum hatte eine Höhe von 132,58 Meter und einen Stammdurchmesser von 5,5 Meter. Dem Rieseneukalyptus wird die Fähigkeit zugeschrieben, bis 150 Meter hoch zu werden, weshalb er der höchste Laubbaum auf der Welt ist.

Etwa die gleiche Höhe bzw. sogar ein wenig größer soll ein Baum im US-amerikanischen Sequoia-Nationalpark in der Sierra-Nevada gewesen sein. Der „Vater des Waldes” genannte Riesenmammutbaum soll eine Länge von 135 Meter gehabt haben, als er durch einen Sturm umstürzte.

Die Frage ist also, ob der Mammutbaum auch in der Zukunft der höchste Baum sein wird und ob er den derzeitigen Rekord halten kann.

Wo ist der dickste Baum der Welt? Der „Árbol del Tule” (Baum von Tule), eine mexikanische Sumpfzypresse (Taxodium mucronatum), ist der dickste Baum der Welt bzw. der Baum mit dem dicksten Stamm.

Die 42 Meter hohe Zypresse in der Stadt Santa Maria del Tule im Bundesstaat Oaxaca in Mexiko hat einen Stamm-Durchmesser von 14,05 Meter und einen maximalen Stamm-Umfang von 58 Meter.

Bild: Mexikanische Sumpfzypresse (Taxodium mucronatum) „Árbol del Tule” in Santa Maria del Tule im Bundesstaat Oaxaca, Mexiko

Bild: Mexikanische Sumpfzypresse (Taxodium mucronatum) „Árbol del Tule” in Santa Maria del Tule im Bundesstaat Oaxaca, Mexiko

↑ Nach oben ↑

Die höchsten Bäume in Deutschland (D), Österreich (AT), Schweiz (CH)

Welches ist der höchste Baum in Deutschland? Als höchste Bäume in Deutschland gelten drei Douglasien in Baden-Württemberg mit einer Wuchshöhe von über 63 Metern:

Eine steht in Eberbach (Odenwald, Rhein-Neckar) und die anderen beiden (Douglasie „Douglasie Nr. 3” und „Waldtraut vom Mühlenwald”) stehen in Freiburg im Breisgau (Schwarzwald, Südlicher Oberrhein).

Nach Laservermessung im Jahr 2013 ist die jährlich um 30 cm wachsende Douglasie „Waldtraut vom Mühlenwald” im Freiburger Stadtwald der höchste Baum in Deutschland.8

Welches ist der höchste Baum in Österreich? Die unter Naturschutz stehende Notburga-Fichte in der Nähe der Rottenburg oberhalb von Buch (Tirol) ist mit einer Wuchshöhe von 58 Metern der höchste Baum in Österreich.7

Zu den ebenfalls höchsten Bäumen in Österreich gehört ein über 55 Meter hoher Riesenmammutbaum im Ortsteil Gütle der Stadt Dornbirn (Vorarlberg). Er ist auch der höchste Riesenmammutbaum in Österreich.

Welches ist der höchste Baum in der Schweiz? Eine 61 Meter hohe Douglasie im Schmidwald in der Gemeinde Madiswil (Oberaargau, Kanton Bern) soll der höchste Baum in der Schweiz sein.

Ein weiterer höchster Baum in der Schweiz ist eine Fichte im Dürsrüti-Wald im Emmental (Gemeinde Lauperswil, Kanton Bern) mit über 55 Meter Wuchshöhe.

Mit einer Wuchshöhe von bis zu 65 Metern gilt allgemein die Weißtanne (Abies alba) als der höchste Baum in Europa; in Deutschland sind Exemplare bis zu 50 Meter Wuchshöhe bekannt.

↑ Nach oben ↑

Am schnellsten wachsender Baum

Was für ein Baum wächst am schnellsten? Nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der am schnellsten wachsende Baum eine neuartige Züchtung des Blauglockenbaums (Paulownia tomentosa).

So soll die Sorte NordMax21® des auch Kiribaum genannten Baumes laut ihrem Züchter, der Firma We Grow, ein Höhen-Wachstum pro Jahr von bis zu 6 Metern erreichen.

Das schnelle Wachstum des Baumes findet allerdings nicht gleichmäßig innerhalb eines Jahres in dieser Geschwindigkeit statt. Es kann vereinzelt bis zu 1 Meter pro Woche betragen.

In diesen Spitzenzeiten ist somit der NordMax21-Blauglockenbaum die Antwort auf die Frage „Welcher Baum wächst 1 Meter pro Woche?”. Damit wächst der ursprünglich aus China stammende Baum rund zehnmal schneller als eine Deutsche Eiche/Stieleiche (Quercus robur).

Wird auf eine Ursprungsart abgestellt, die ohne menschliche Kultivierung bzw. Züchtung wächst: Was ist dann der schnellwachsenste Baum? Vermutlich dürfte der Balsabaum (Ochroma pyramidale) der schnellwachsenste Baum auf der Welt sein.

Er ist in den tropischen Regenwäldern beheimatet. Dieser durch sein sehr leichtes Holz im Modellbau verwendete Laubbaum erreicht bereits nach etwa 5 Jahren seine maximale Wuchshöhe von 30 Metern.

Sowohl der Blauglockenbaum NordMax21 als auch der Balsabaum sind somit die am schnellsten wachsenden Bäume der Welt.

„Habt Ehrfurcht vor dem Baum. Er ist ein einziges großes Wunder und euren Vorfahren war er heilig. Die Feindseligkeit gegen den Baum ist ein Zeichen der Minderwertigkeit eines Volkes und von niederer Gesinnung des einzelnen.” (Alexander von Humboldt, 1769–1859, deutscher Naturforscher)

↑ Nach oben ↑

Baum mit den größten Blättern

Welcher Baum hat die größten Blätter? Der Blauglockenbaum (Paulownia) ist neben dem tropischen Balsabaum (Ochroma pyramidale) der Baum mit den größten Blättern. Denn die herzförmigen Blätter vom „Kaiserbaum” werden nach dem Austrieb ab Mitte Mai bis zu 40 cm breit.

Beide Baumarten sind somit nicht nur die schnellst wachsenden Bäume der Welt, sondern auch die Bäume mit den größten Blättern. Größere Blätter weisen nur Palmen auf, die jedoch nicht zu den Bäumen gezählt werden, weil ihr verholzender Stamm kein sekundäres Dickenwachstum aufweist.

Die großen Blätter vom Blauglockenbaum und vom Balsabaum sind notwendig, um über eine möglichst hohe Photosynthese-Leistung Nährstoffe für das schnelle Wachstum der Bäume herzustellen.

Bild: Große Blätter einer Blauglockenbaum-Jungpflanze (Paulownia tomentosa) im Herbst in

Bild: Große Blätter einer Blauglockenbaum-Jungpflanze (Paulownia tomentosa) im Herbst in

↑ Nach oben ↑

Häufigste Bäume in Deutschland (D), Österreich (AT), Schweiz (CH)

Welche Baumarten sind die häufigsten in Deutschland? Ahorn, Birke, Buche, Douglasie, Eiche, Erle, Esche, Fichte, Kiefer, Lärche und Tanne zählen zu den typischen deutschen Baumarten.

Sie sind auch die häufigsten Bäume in Deutschland`s Wäldern, die 32 % der Landesfläche bedecken.4

Was ist der häufigste Nadelbaum in Deutschland? Unter den Nadelgehölzen ist die Gemeine Fichte (Picea abies) mit 25 % Wald-Anteil der häufigste Nadelbaum und der häufigste Baum.4

Der Nadelbaum und Baum mit der zweitgrößten Häufigkeit in Deutschland ist die Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris), die auf 22 % der Waldfläche vorkommt.4

Es folgen die Europäische Lärche (Larix decidua) mit 2,8 %, die Gewöhnliche Douglasie (Pseudotsuga menziesii) mit 2 % und die Weiß-Tanne (Abies alba) mit 1,7 %.4

Was ist der häufigste Laubbaum in Deutschland? Bei den Laubgehölzen besiedelt die Rotbuche (Fagus sylvatica) 15 % der deutschen Wald-Fläche und ist damit der häufigste Laubbaum in Deutschland.4

Die zweihäufigsten Laubbäume sind die Eichen (Traubeneiche und Stieleiche), die zusammen in 10 % der deutschen Wälder vorkommen.4

Es folgen die Birken (Hänge-/Weiß- und Moor-Birke) mit 4,5 %, die Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) mit 2,4 %, die Erlen (Grau-, Grün- und Schwarzerle) mit 2,2 % und die Ahorne (Berg-, Feld- und Spitzahorn) mit 2,1 %.4

Welche Baumarten sind die häufigsten in der Schweiz? Ahorn, Buche, Esche, Fichte, Kastanie, Kiefer (Föhre), Lärche und Tanne zählen zu den typischen Schweizer Baumarten. Sie sind auch die häufigsten Bäume in den Schweizer Wäldern, die 31 % der Fläche der Schweiz bedecken.5

Was ist der häufigste Nadelbaum in der Schweiz? Bei den Nadelgehölzen ist die Gewöhnliche Fichte der häufigste einheimische Nadelbaum und häufigste Baum in der Schweiz.5

Sie hat in der Schweiz einen Wald-Anteil von 44,1 % vor der Weißtanne mit 14,8 %, den Lärchen mit 5,5 %, den Föhren mit 3,1 % und der Arve (Zirbelkiefer) mit 0,6 %.5

Was ist der häufigste Laubbaum in der Schweiz? Bei den Laubgehölzen ist die Rotbuche mit 18,1 % Wald-Anteil der häufigste Laubbaum und zweithäufigste Baum in der Schweiz.5

Ein deutlich geringeres Vorkommen haben Eschen mit einer Häufigkeit von 3,7 %, Ahorne mit 2,9 %, Eichen mit 2,2 % und Kastanien mit 1,2 % Wald-Anteil.5

Nachdem der Fichten-Bestand fast 2,5 mal so groß ist in Schweizer Wäldern wie der Buchen-Bestand, ist die Fichte auch der häufigste Baum in der Schweiz.5

Ein ähnliches Bild der Häufigkeit ergibt sich in österreichischen Wäldern, die fast die Hälfte der Fläche von Österreich bedecken.6

Was ist der häufigste Nadelbaum in Österreich? Dort ist bei den Nadelgehölzen die Gemeine Fichte mit knapp 60 % Wald-Anteil vor Waldkiefer mit 4,3 %, Europäischer Lärche mit 4,1 % und Tanne mit 2,4 % der häufigste einheimische Nadelbaum in Österreich.7

Was ist der häufigste Laubbaum in Österreich? Bei den Laubgehölzen sind die Rotbuche mit 10,2 %, die Esche mit 3,1 %, die Hainbuche mit 2,7 %, der Berg-Ahorn mit 1,9 %, die Eiche mit 1,8 % und die Weiß-Erle mit 1,6 % Wald-Anteil die häufigsten Laubbäume in Österreich.7

Die Fichte ist somit der häufigste Baum in Österreich bzw. in Österreichs Wäldern und ihr Vorkommen ist fast sechsmal so groß wie das der Rotbuche.7

Bild: Bergwald in den Schweizer Alpen Mitte Juli, im Vordergrund ein Steinbock/Alpensteinbock (Capra ibex) vor einer Bergkiefer (Pinus mugo subsp. mugo), auch Latschenkiefer/Latsche *

Bild: Bergwald in den Schweizer Alpen Mitte Juli, im Vordergrund ein Steinbock/Alpensteinbock (Capra ibex) vor einer Bergkiefer (Pinus mugo subsp. mugo), auch Latschenkiefer/Latsche *

↑ Nach oben ↑

Gründe für Blattabwurf

Warum werfen Bäume ihre Blätter ab? Durch das Abwerfen ihrer Blätter im Herbst und Winter können viele Bäume erst überwintern:

Denn im Winter steht Bäumen einerseits weniger Tageslicht zur Verfügung und andererseits können ihre Wurzeln im kalten Boden kein Wasser mehr aufnehmen, um ihre Blätter für die Photosynthese zu versorgen.

Vom Laubabwurf betroffen sind Laubbäume und die Lärche, die als einziger nicht-wintergrüner Nadelbaum im Herbst ihre Nadeln abwirft, um in Hochgebirgslagen noch höhere Minusgrade bis Minus 40 Grad Celsius aushalten zu können.

Ohne den Blattabwurf würden viele Bäume austrocknen, weil nur so die Verdunstung von Wasser im Rahmen der Photosynthese gestoppt werden kann.

Hinzukommt, dass das in den Blättern gespeicherte Wasser bei Frost das Blatt zerstören würde. Deshalb entziehen die Laubbäume den Blättern Wasser, Nährstoffe und das Chlorophyll (Blattgrün), wodurch sich auch die Gelb- und Rotfärbung der welken Blätter im Herbst erklärt.

Die aus den Blättern abgezogenen Nährstoffe werden im Baumstamm und in der Baum-Wurzel bis zum Frühjahr gespeichert. Warum verlieren Bäume sonst noch ihre Blätter? Der Laubabwurf zum Überwintern ist bei vielen Laubbäumen ein Schutz vor Schneebruch.

Nadelbäume müssen abgesehen von Lärche, Goldlärche und Urweltmammutbaum nicht ihre Nadeln im Winter abwerfen: Nadeln haben im Vergleich zu den Blättern der Laubbäume eine kleinere Oberfläche und sind so besser gegen Frost und Kälte geschützt.

Außerdem sind Nadeln robuster als Blätter, benötigen weniger Nährstoffe und sind durch eine Harz- und Wachsschicht (Cuticula) besser vor Frost und Verdunstung geschützt.

„Nur der Einsame findet den Wald. Wo ihn mehrere suchen, da flieht er. Und nur die Bäume bleiben zurück.” (Baum-Gedicht von Peter Rossegger, 1843–1918, österreichischer Dichter)

↑ Nach oben ↑

Unterschiede des Blattabfalls im Herbst

Wieso verlieren die Bäume im Herbst die Blätter? Wie funktioniert der Laubfall? Beim Laubabwurf ist zu beachten, dass es Bäume gibt, die im Herbst ihre Blätter abwerfen durch den Aufbau von Trenngewebe an den Blattstielen.

Zu dieser Gruppe zählen die meisten Laubbäume (englisch: deciduous trees). Innerhalb dieser Gruppe ist der Zeitpunkt des Blattabwurfes vom Feuchtigkeitsbedarf des Baumes abhängig: Bäume mit einem geringeren Wasserbedarf können es „sich leisten”, auch länger ihre Blätter an den Ästen zu lassen.

Eine weitere Rolle spielt der Baum-Standort und dessen Schutz vor starkem Wind oder Sturm: Denn Luftbewegungen trocknen einen Baum über die Blätter nicht nur weiter aus, sondern bewirken auch ein stärkeres Abfallen der Blattstiele vom Trenngewebe.

Daneben gibt es auch Bäume wie die Hainbuche oder die Eiche (Stieleiche), die bis zum Frühjahr ihre welken Blätter behalten.

Sie bilden kein Trenngewebe an den Blattstielen, sondern verstopfen lediglich die Nährstoffbahn zu den Blättern mit sogenannten Thyllen. Aus diesem Grund fallen die letzten Blätter oft erst bei größeren Stürmen im Frühjahr von den Zweigen ab.

↑ Nach oben ↑

Blattaustrieb im Frühjahr – ringporig versus zerstreutporig

Warum treiben Bäume ungleich schnell im Frühjahr aus? Welcher Baum treibt früh aus? Und warum? Der Zeitpunkt des Blattaustriebes hängt von der jeweiligen Holzstruktur des Baumes ab.

Damit ein Baum Blätter austreiben kann, muss er mit Hilfe der Wurzeln und speziellen Zellen im Splintholz (sog. Tracheen) Wasser und gelöste Nährstoffe aus der Erde zu den Ästen nach oben transportieren.

Je nach der Holzstruktur des Splintholzes kann das unterschiedlich schnell und effektiv passieren.

Baumarten mit einer ringporigen Holzstruktur wie Eiche, Esche, Kastanie (Edelkastanie), Maulbeere, Robinie oder Ulme nutzen für den Wassertransport nur den äußersten und jüngsten Jahresring, der im Frühjahr zuerst gebildet werden muss.

Ringporige Bäume treiben deshalb später im Frühjahr ihre Blätter aus, wobei die Esche sich von allen einheimischen Laubbäumen im Frühjahr am längsten bis Juni Zeit lässt bis zu ihrem Blattaustrieb.

Baumarten mit einer zerstreutporigen Holzstruktur wie Ahorn, Birke, Birne, Buche (Hainbuche, Rotbuche), Linde, Pappel, Rosskastanie oder Weide nutzen für den Wassertransport den gesamten Jahresring.

Zerstreutporige Bäume treiben deshalb im Frühjahr früher ihre Blätter aus, wobei die Birke als Pionierbaum von allen einheimischen Laubbäumen im Frühjahr am schnellsten mit ihrem Blattaustrieb beginnt.

↑ Nach oben ↑

Baumsymbole und Kulturgeschichte

Für was steht der Baum als Symbol? Bäume und Baumsymbole haben von jeher eine besondere kulturelle Bedeutung im Leben der Menschen und zählen zu den sog. Archetypen im kollektiven Unbewussten:

Nach diesem Konzept des analytischen Psychologen Carl Gustav Jung (1875–1961) hat jeder Mensch ein überpersönliches Unterbewusstsein von seinen Ahnen ererbt, das sich nicht aus persönlichen Erfahrungen speist und auf seine Vorstellungen, Motive und Verhaltensweisen einwirkt.2

Archetypen kommen in verschiedenen Epochen der Kulturgeschichte in Brauchtum, Märchen, Mythen und Ritualen zum Ausdruck. So auch im Zusammenhang mit Bäumen, die in alten Religionen und Mythologien als heilige und göttliche Pflanzen zu finden sind.

Traditionelles Beispiel für Bäume im Brauchtum in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der Glück symbolisierende Richtbaum beim Richtfest. Mit dem Richtbaum wird anlässlich der Fertigstellung des Rohbaus mit dem Dachstuhl das Dach von einem Neubau geschmückt.

Verbunden mit dem Aufstellen des Richtbaums ist das Richtfest (auch Hebfeier, Hebauf, Hebweih, Gleichenfeier, Dachgleiche, Aufrichte), bei dem sich der Bauherr bei allen beteiligten Handwerkern und Helfern mit Speis und Trank bedankt (sog. Richtschmaus).

Bild: Richtbaum ohne Blätter als symbolische Strafe der Zimmerleute für einen geizigen Bauherren

Bild: Richtbaum ohne Blätter als symbolische Strafe der Zimmerleute für einen geizigen Bauherren Foto: Maibaum in Bayern mit Kranz, Girlande und Rauten als Symbol für den weiß-blauen Himmel *

Foto: Maibaum in Bayern mit Kranz, Girlande und Rauten als Symbol für den weiß-blauen Himmel *

Ebenso gibt es den Brauch des Aufstellens von einem Maibaum in Deutschland, Österreich, Tschechien und der Schweiz, der besonders in ländlichen Gegenden verbreitet ist.

Dabei wird an zentralen öffentlichen Plätzen am 30. April oder 1. Mai bzw. an Pfingsten der Stamm eines Baumes als mögliches Symbol für Fruchtbarkeit, Liebe und Zuneigung aufgestellt.

Als Maibaum finden dabei Birken Verwendung oder in Süddeutschland, Österreich und Tschechien (Böhmen) überwiegend Nadelbäume. Dabei wird in Bayern der Stamm des Maibaumes meist vollkommen entastet und als Symbol des weiß-blauen bayerischen Himmels weiß-blau bemalt.

In Oberschwaben (Baden-Württemberg), Österreich und Tschechien ist es dagegen üblich, den Stamm nur bis zum Baumwipfel zu entasten und nicht zu bemalen.

In Bayern gibt es ferner in bestimmten Gebieten die Tradition vom sog. Hungerbaum: Einer Frau und einem Mann, die seit 7 Jahren unverheiratet zusammenleben, wird von ihren Freunden als Hungerbaum ein junger, geschmückter Baum in den Garten gepflanzt.

Bis zu ihrer Hochzeit muss das Paar dann an jedem Jahrestag eine Feier oder eine Brotzeit für seine Freunde ausgeben.

Nicht zu vergessen gibt es Garten-Bäume, die bei der Geburt eines Kindes oder bei einer Hochzeit gepflanzt werden und den Weihnachtsbaum (vgl. → Bedeutung als Weihnachtsbäume).

Bild: Bild: Kleiner Christbaum geschmückt mit und einem goldenen Weihnachtsstern als christliches Symbol für den Stern von Betlehem

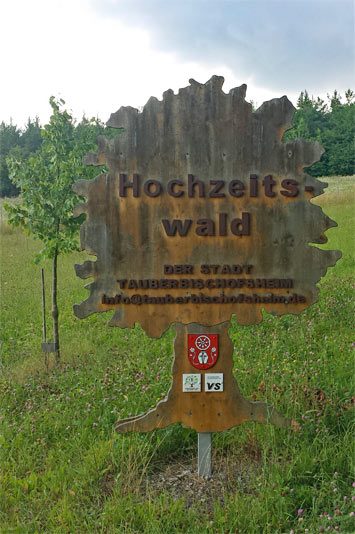

Bild: Bild: Kleiner Christbaum geschmückt mit und einem goldenen Weihnachtsstern als christliches Symbol für den Stern von Betlehem Foto: Hochzeitswald von Tauberbischofsheim, eine ausgewiesene Fläche zum Pflanzen von einem Hochzeitsbaum für Hochzeitspaare ohne eigenen Garten

Foto: Hochzeitswald von Tauberbischofsheim, eine ausgewiesene Fläche zum Pflanzen von einem Hochzeitsbaum für Hochzeitspaare ohne eigenen Garten

Beim Ostereierbaum handelt es sich um einen mit bunt bemalten und verzierten Eiern behängten Laubbaum vor dessen Blattaustrieb im Frühjahr.

Die wie die Blüten vieler Pflanzen bunten und farbenfrohen Ostereier sollen dabei ein Symbol darstellen für Fruchtbarkeit, die beginnende Blütezeit oder den Frühlings-Beginn als Zeit der Wiedergeburt der Natur und den Sieg über die kalte und karge Winter-Zeit.

Einer der im deutschsprachigen Raum bekanntesten und umfangreichsten Ostereierbäume wird jedes Jahr in Saalfeld in Thüringen geschmückt.

Dieser Brauch geht zurück auf einen Apfelbaum im Garten der Familie Kraft, den diese von 1965 bis 2015 als Ostereierbaum mit mundgeblasenen Ostereiern schmückten, und wird seit 2016 mit jedes Jahr neu bestimmten Bäumen in Saalfeld fortgeführt.

Bild: Ostereierbaum in Saalfeld, ein mit über 9.000 Ostereiern geschmückter Apfelbaum Ende März 2009

Bild: Ostereierbaum in Saalfeld, ein mit über 9.000 Ostereiern geschmückter Apfelbaum Ende März 2009

Während der Laubbaum durch seine stetige Lauberneuerung ein Symbol für den Sieg über den Tod und die Wiedergeburt des Lebens ist, symbolisiert der immergrüne Nadelbaum die Unsterblichkeit.

Die Symbolik von Bäumen wird ferner in der Heraldik (Wappenkunde) aufgegriffen, wo der jeweils stilisierte Baum als Ganzes oder seine Bestandteile wie Blätter, Blüten, Früchte, Stamm oder Zweige auf die Eigenschaften des Wappenträgers (Mensch oder Gemeinschaft) hinweisen sollen.

↑ Nach oben ↑

Ehemalige Gerichtsbäume

Was sind Gerichtsbäume? Vielen Baumarten wurden im germanischen Glauben magische Eigenschaften zugeschrieben und eine Nähe zu den Göttern. Daher gab es typische Gerichtsbäume wie die Linde, die Eiche, die Esche, die Ulme und die Fichte, unter denen unter freiem Himmel Gericht gehalten wurde.

Dahinter stand die Vorstellung der Menschen, durch die Nähe zu diesen Bäumen auch den Göttern näher zu sein und in deren Sinne weise und gerechte Urteile fällen zu können.

Wichtigster Gerichtsbaum war die Linde und noch heute finden sich in Deutschland mehrere ehemalige Gerichtslinden:

-

Linde in Schenklengsfeld (Schenklengsfelder Dorflinde) bei Bad Hersfeld (Hessen)

-

Euschertsfurther Linde in der Gemeinde Lalling (Niederbayern): sie zählt zu den ältesten und größten Linden in Europa

-

Kasberger Linde / Kunigundenlinde im Ortsteil Kasberg der Stadt Gräfenberg (Oberfranken)

-

Gerichtslinde im Ortsteil Steigen der Gemeinde Heiligenberg (Oberschwaben)

Ehemalige Gerichtseichen gibt es in Deutschland an folgenden Orten:

-

Gerichtseiche in Holzhausen (Immenhausen) am Junkernkopf im Reinhardswald (Hessen), die je nach Schätzung bis zu 600 Jahre alt sein soll

-

Femeiche im Ortsteil Erle der Gemeinde Raesfeld (Nordrhein-Westfalen), die je nach Schätzung zwischen 600 und 1.500 Jahre alt sein soll.

Die Ferneiche soll nicht nur der älteste, erhaltene Gerichtsbaum in Mitteleuropa sein, sondern zählt auch zu den → ältesten Bäumen Deutschlands

↑ Nach oben ↑

Individuelle Baumsymbolik

Bäumen werden in der Baumsymbolik bestimmte Eigenschaften zugeordnet. Welcher Baum steht für was oder wofür? Bereits in der Bibel haben verschiedene Bäume wie der Olivenbaum oder der Feigenbaum eine Schlüsselrolle.

So steht in der Genesis (1. Buch Mose), dass sich Adam und Eva im Garten Eden mit Feigenblättern vom Feigenbaum bedeckten, als sie, angestiftet von der Schlange, den Apfel vom Baum der Erkenntnis aßen.

Nach diesem Sündenfall war den Menschen fortan auch der Zugang zum Baum des Lebens im Garten Eden versperrt, dessen Früchte ewiges Leben schenken sollten.3

Doch der Baum des Lebens war als Symbol nicht nur im Christentum, sondern auch bereits bei anderen Religionen im alten Ägyptern und bei den Germanen bekannt: